青年世界观 出品,@乌鸦校尉 承制

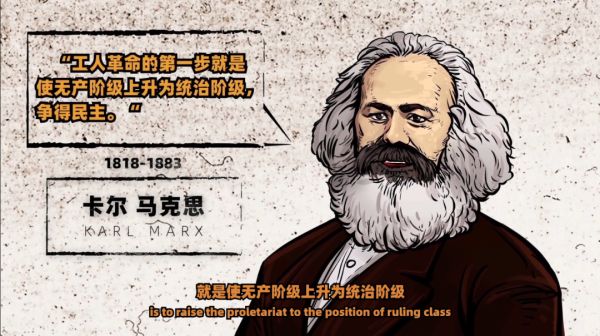

当地时间12月9日至10日,美国主导举办所谓的全球“民主峰会”拉开序幕。现任美国总统拜登,打竞选时候就高喊要修复“被特朗普玩坏”的“美国民主”,而今更是俨然一副“民主世界盟主”的姿态。

然而,美式民主是真的民主吗?

美国真的有“民主传统”吗?

时间倒溯回200年前,诞生美国宪法的1787年“制宪会议”,当时云集费城的“美国国父”们,他们对民主的看法,令人大跌眼镜。

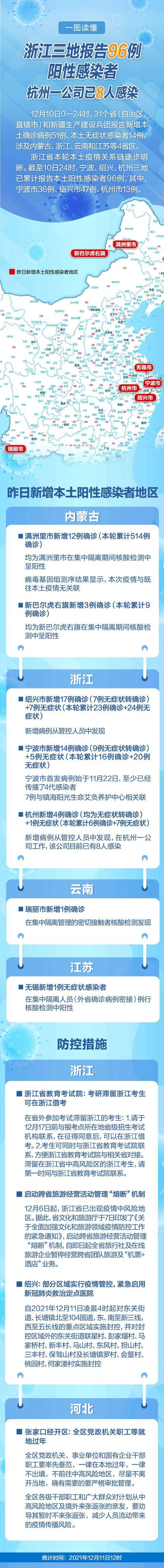

“美国宪法之父”、《联邦党人文集》主要起草人,后来成了第四任总统的詹姆斯·麦迪逊(1751-1836):

应该这样组成政府,使富裕的少数人得到保护,不受多数人的侵犯。

美国宪法主要起草人、首任财政部长,同时也是美国政党制度的开创者亚历山大·汉密尔顿(1755-1804):

人民!人民是一个大野兽!

因而应该使少数阶级在政治上享有特殊的永久地位。

美国“大陆会议”代表,《独立宣言》《邦联条例》签署人,后成为第5任副总统的埃尔布里奇·格里(1744-1814):

我们所经历过的罪过,都是源于民主过于泛滥。

……

这,就是费城制宪会议上的主流声音。一场反民主的盛会,缔造的美国宪法,没有一处提及“民主”。

与克林顿、拜登们大不相同,在美国前两任总统乔治·华盛顿和约翰·亚当斯的就职演说中,绝对找不到什么“民主”“民主政府”之类的字眼。

民主被“嫌弃”的漫长岁月

美国“国父”们并不孤单,现在作为人类共同价值的民主,自打它出现的几千年来,绝大多数时间里,都被当成一种坏东西。

古希腊的哲人柏拉图、亚里士多德们,提出了民主概念,却把民主政体看作最糟糕的选择;

哪怕是到了“进步”的启蒙运动,“人民主权”“政治平等”已经被资产阶级拿上台面,大多数人仍然敌视民主:

启蒙运动代表人物、“自由主义之父”约翰·洛克(1632-1704):

人类的未来绝不能由多数人掌握。

著名的哲学家、文学家,启蒙运动晚期代表人物伊曼努尔·康德(1724-1804):

民主是种不合理的政治制度。

这并不难理解。民主作为一种观念,是人类的共同价值,无论哪里的人民大众都有着成为国家主人、平等参与政治治理的愿望。

可几千年来人类都是阶级社会,推行的都是少数阶级统治多数人民的精英政治,怎能不把民主看作洪水猛兽呢?

资本主义的时代来临后,社会精英对“私人财产”的重视远超以往,因此他们热情拥抱“自由”,以扩大和保障私有财富。而民主,时常会威胁到资产阶级的“自由”,这也是美国“国父”们坚决不要一个“民主国家”的原因——

它对私有制来说太危险了。

《论美国的民主》作者,法国政治思想家亚历西斯·德·托克维尔(1805-1859),就是一个典型的自由主义者:

我蔑视和惧怕群众。自由、法制、尊重权利,对这些我极端热爱——但我并不热爱民主。

谁在争取民主?

追逐“经济自由”的资产阶级并不想要民主,但同样在资本主义社会成长壮大起来的工人阶级恰恰相反——

资产阶级怕的,正是他们渴望的。

1825年,英国爆发资本主义世界第一次经济危机后,工人斗争运动开始广泛兴起。19世纪三四十年代的欧洲三大工人运动、欧洲1848年革命、马克思科学社会主义理论,纷纷出场。

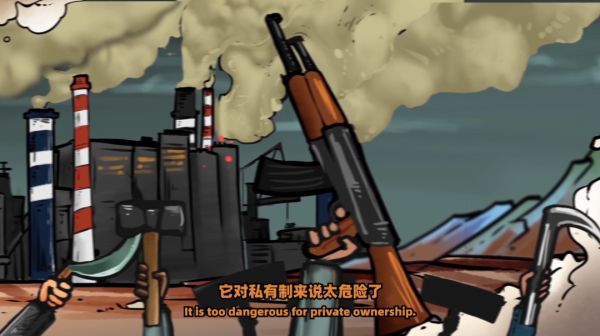

无产阶级革命导师马克思(1818-1883)指出:

工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级,争得民主。

这就使得那时的资本主义国家陷入执政合法性危机,作为少数有产者的资产阶级精英把握政权,如何代表广大无产阶级的“人民主权”呢?

从19世纪前半叶开始的接近一百年时间里,民主跟社会主义的绑定关系是很自然的,因为社会主义实现了无产阶级的统治,其民主属性不证自明。

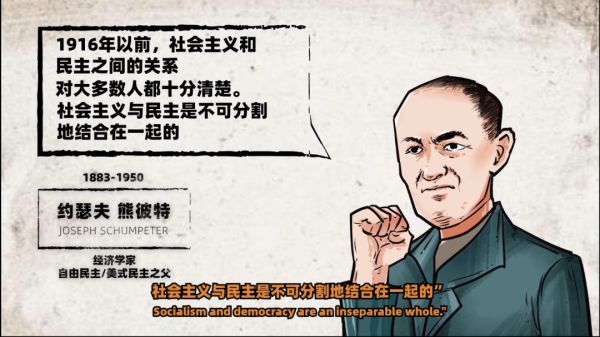

“美式民主”之父,美籍奥地利裔经济学家约瑟夫·熊彼特(1883-1950)也承认:

1916年以前,社会主义和民主之间的关系对大多数人都十分清楚。社会主义与民主是不可分割地结合在一起的。

社会主义者声称是唯一真正的民主主义者,绝不可以与资产阶级假民主混淆的真正民主。

要么发生社会主义革命,无产阶级暴力夺取政权;要么在资本主义制度内让渡给无产阶级更广泛的政治权利。

对于资本主义世界来说,这两者之间并不难选。

对于当时工人运动主要诉求的普选权,资本主义国家从开始的血腥镇压或拒之门外,逐渐也不得不进行妥协。

西方那时有选举,但只是小部分人占有的贵族精英特权。

19世纪前期的英国,规定必须年收入在二十英镑以上才有选举权,而同期的英国普通工人日薪不过两三个便士(1971年以前1英镑合240便士),结果就是当时3000万人口的英国只有几万人拥有选票。

在美国,黑人奴隶起初只算五分之三个人,1920年以前妇女无选票,1924年以前印第安人无选票。

选票如何跟民主划上等号?

不难看出,对于处在资本主义社会的人民大众来说,“普选权”只是民主诉求最为初步、表面的一项,最终的目标还是要真正做国家的主人。

但以美国为代表的西方资本主义世界,却开始趁势夺取民主的解释权,把人民的民主诉求封印在了“选票”这一层。投票期一过,大众的“民主”就“休眠”了,政治的决策、管理、监督,跟他们再没关系,更不要说即时问责。

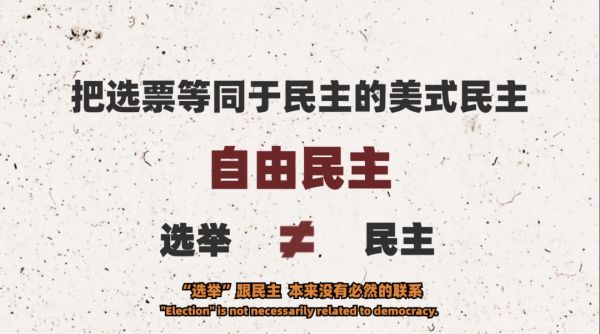

这也就是今天人们最熟悉的,把选票等同于民主的美式民主,或者叫它“自由民主”。

“选举”跟民主,本来没有必然的联系。

古希腊时期,选举是贵族政治的制度安排;而民主制的体现形式是抽签。甚至“黑暗”的中世纪教会,内部也有选举。

那么选票跟民主,是怎么挂上钩的呢?

西方现代理论学者首先告诉你,为什么大众参与政治治理是不可能的。

德国著名社会学家、政治学家、思想家马克斯·韦伯(1864-1920)这样说:

精英统治是不可避免的。

按这个理念,那么既然大家都是“精英统治”,你搞了社会主义,也不能自动绑定民主;我虽然是资产阶级精英政治,也可以有民主的合法性。

合法性是什么?西方理论家们继续建构——就是选票。

前面说到的“美式民主之父”约瑟夫·熊彼特,于上世纪30年代写作,1942年出版《资本主义、社会主义与民主》一书,正式用“形式民主”替换掉“实质民主”。

熊彼特把民主,重新定义为“一种政治方法”,“民主政治的原则因此仅仅意味着,政府的执政权应交给那些比任何竞选的个人或集团获得更多支持的人”。

精英们来参选,人民只要负责在其中做选择就好了,民主从“主权在民”变成了一种选取领导人的方式,其首要任务是“选举出那些掌握决策权的人”。

这就把选举与民主画上了等号,一个政治体制只要其选举是以争取人民选票的方式进行的,它便是民主的;否则就是不民主的。

获得更多选票就拥有了民主的合法性,这对资本主义政权来说简直是赚翻的买卖。无须政治实绩,无须长期民主效能的验证,无须满足民意真正的诉求,民主由此终于在西方被驯服成了“无害化”的东西,有产者再也不用担心民主会威胁他们的经济自由。

甚至,美西方反倒把以前常常发生激烈矛盾的“经济自由”跟“政治民主”绑定在了一起。

1980年代,意大利裔美国保守主义政治理论家乔万尼·萨托利(1924-2017)在《民主新论》一书中提出了“自由主义民主”概念,简称“自由民主”;更具诱骗性的是,“自由民主”有时干脆简称“民主”了:

我们所说的民主,有时指“自由主义民主”,有时则仅指“民主”。在第一种场合,民主被赋予了自由主义的全部特质,因而民主理想体现为一种自由的理想。在第二种场合,自由主义和民主被分割开来,结果是民主理想回归到平等。

彻底混淆了人们对实质民主和形式民主的认知。

萨托利把“自由民主”称为“主流民主学说”。而随着冷战胜负之分,“主流民主”几乎成了“唯一民主”,“自由民主”理论垄断了民主的解释权。

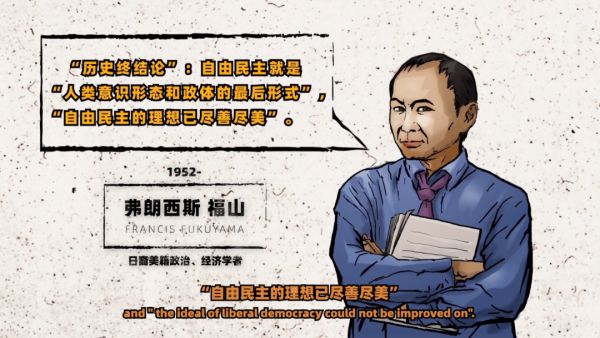

1989年,日裔美籍政治、经济学者弗朗西斯·福山(1952- )写了著名的“历史终结论”:

“自由(主义)民主”就是“人类意识形态和政体的最后形式”,“自由民主的理想已尽善尽美”。

“历史终结”后,一切其他的民主理论和实践都被视为“异端”,不同文明、不同制度缔造的民主发展成果,也都被美式自由民主据为己有。

现在似乎“一统江湖”的美式民主,其创立还不到一个世纪。作为人类共同价值的民主,现行民主理论却太不民主。

这种霸道的民主一元论,连美国的欧洲盟友们,都越来越看不下去了。甚至立场保守的英国某媒体都评价“美国的民主已经变成了明码标价的商品”。

就在所谓“民主峰会”召开前夕,欧洲媒体刊文,指责美式民主强分“你我”的排他性简单叙事。

更何况美式民主的虚假性也日渐反映在现实政治上。

比如越来越比烂的美国总统大选,说特朗普防控疫情不利失了民心,可是由“美国人民”选上来的拜登政府,在已有疫苗的情况下,今年截至11月,新冠死亡人数已然超过去年,而两任政府又有哪位要员因防控不力被问责吗?

有了选举,却选不出体现民意的人。“民主的一票”投出去,政策再怎么混,选民也只能干看着,也许唯一能做的,只有再等四年投上一票。

这,也能叫民主吗?

编辑丨韩焱琳

校对丨吴 怡

校审丨孙小千

值班编委丨王小鲲

来源:共青团中央