写“世界上最疼我的那个人去了”的作家张洁,在美国去世……她的文字曾感动无数人,你读过她的作品吗?

今天国内文坛传出消息,知名作家张洁于2022年1月21日在美国因病逝世。

张洁是中国新时期文学的重要代表性作家。她于1937年出生于北京,1960年毕业于中国人民大学计划统计系,曾在第一机械工业部工作。“文革”期间被下放到“五七”干校,1972年返回北京原机关工作。

1979年,张洁加入中国作家协会。其《沉重的翅膀》《无字》《爱,是不能忘记的》《祖母绿》《从森林里来的孩子》等作品具有广泛影响。曾获第二届、第六届茅盾文学奖,多次获全国优秀中篇小说奖、全国优秀短篇小说奖。

作品被译为英、法、德、俄、丹麦、挪威、瑞典、芬兰、荷兰、意大利等十多种语言,近30种译本,并获意大利骑士勋章及德国、奥地利、荷兰等多国文学奖。

中国文联主席、中国作协主席铁凝,中国作协党组书记、副主席张宏森,分别对张洁的逝世表示沉痛哀悼,向张洁的亲属表示深切慰问。

爱是不能忘记的,张洁的作品和风范长存于她的读者心中。

她曾两次获得茅盾文学奖,也是国内唯一一位两度摘得茅奖的作家。

她的很多作品感动了无数读者,尤其是那篇后来被改编成电影的《世界上最疼我的那个人去了》。

母亲这个名词也许很难有人代替。当一个人在五十四岁的时候成为孤儿,要比在四岁的时候成为孤儿苦多了。所有的磕碰、琐碎、缠绵,一夜之间都不复存在,只有这些椎心泣血的文字,诉说着永远的母女之情。

你读过她的作品吗?

代表作:

《沉重的翅膀》

1981年下半年,《十月》杂志刊登了张洁的小说《沉重的翅膀》,这部把眼光投射到改革开放之初的小说再次震撼文坛。

作品围绕经济体制改革问题,描写了1980年前后发生在国务院一个部委的一场错综复杂的斗争。副部长郑子云是作者着力刻画的新时期改革者、创业者的形象。作品视野开阔,在强烈的忧患感中又不失振奋的精神面貌,沉重中见力度,曾被誉为与生活同步的力作。1984年 7月该书经过张洁修改后由人民文学出版社再版发行,受到广泛好评,凭借着这部开风气先的作品,张洁于1985年摘下了第二届茅盾文学奖的桂冠。

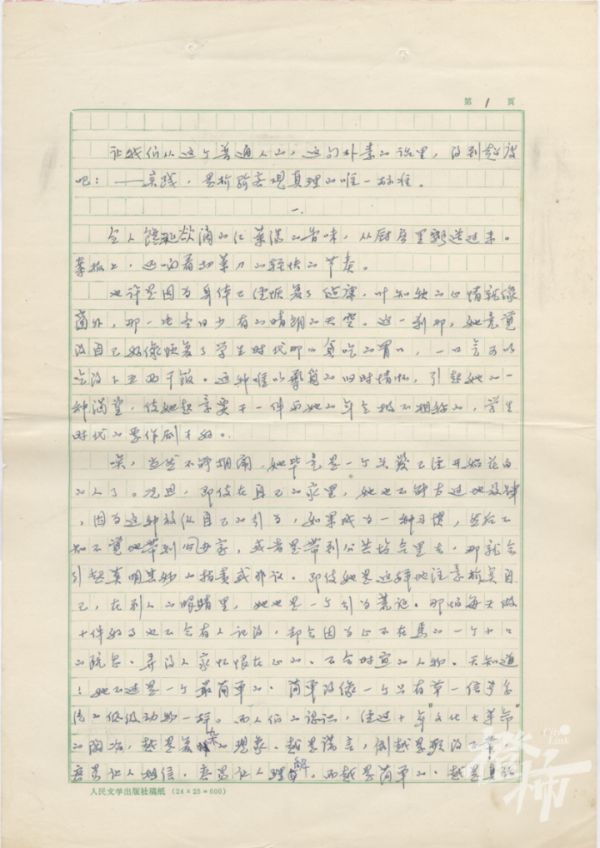

张洁《沉重的翅膀》手稿,张洁捐赠,中国现代文学馆藏。

《世界上最疼我的那个人去了》

《世界上最疼我的那个人去了》(1994年《十月》第 1期)最早出版于1994年,张洁把失去母亲后的痛与悔写得彻骨而痛心,写出了一种情感所能达到的极致,并被冠之“啼血之作”由此散文改编的电影《世界上最疼我的那个人去了》(2006)广为人知。

从长篇纪实小说《世界上最疼我的那个人去了》开始,张洁的创作风格又一次发生了逆转。这其后的一系列随笔如《母亲的厨房》《百味》《太阳的启示》《这时候你才长大》、《如果你娶个作家》,张洁由愤世嫉俗的情感介入转向超然寡淡的淡出状态。作品多以回忆与母亲相依为命的人生为主,渗透着点点滴滴的人生感悟,其情感境界由爱恨交加的奋斗与挣扎走向超然的生命淡漠意识。

《无字》

张洁花费12年创作的《无字》第一部出版于1998年,讲述了女作家吴为及其家族几代女性坎坷的婚姻故事与人生经历。2005年,凭借着三卷本80多万字的《无字》,68岁的张洁又一次登上了茅盾文学奖的领奖台。

外祖母墨荷,母亲叶莲子,女儿吴为,她们的性格气质命运不同,但却是中国20世纪女性的典型代表,是作者关于女性悲剧命运的述说。小说对女性世代的人生宿命、人类情感的悲剧本质作了悲凉透彻的体悟。

附《世界上最疼我的那个人去了》——

妈紧紧闭着她的嘴。无论我和小阿姨怎么叫她,她都不应了。

我觉得她不是不能呼或吸,而是憋着一口气在嘴里,不呼也不吸。那紧闭的嘴里一定含着没有吐出来的极深的委屈。

那是什么呢?想了差不多半年才想通,她是把她最大的委屈,生和死的委屈紧紧地含在嘴里了。

妈永远地闭上了她的嘴。有多少次她想要对我们一诉衷肠,而我又始终没有认真倾听的耐心,只好带着不愿再烦扰我们的自尊和遗憾走了。我只想到自己无时不需要妈的呵护、关照、倾听……从来也没想过妈也有需要我呵护、关照、倾听的时候。

我亲吻着妈的脸颊,脸颊上有新鲜植物的清新。那面颊上的温暖、弹性仍然是我自小所熟悉、所亲吻的那样,不论在任何时候,或任何情况下,我都能准确无误地辨出。可从今以后再没有什么需要分辨的了。

为什么长大以后我很少再亲吻她?

记得几年前的一天,也许就是前年或大前年,忘记了是为什么,心情少有的好,我在妈脸上重重地吻了一下,至今我还能回忆起妈那幸福的、半合着眼的样子。为什么人一长大,就丢掉了很多能让母亲快乐的过去?难道这就是成长、成熟?

现在,不论我再亲吻妈多少,也只是我单方的依恋了,妈是再也不会知道,再不会感受我的亲吻带给她的快乐了。

她那一生都处在亢奋、紧张状态下的,紧凑、深刻、坚硬、光亮、坚挺了一辈子的皱纹,现在松弛了,疲软了,暗淡了,风息浪止了。

从我记事起,她那即使在高兴时也难以完全解开的双眉,现在是永远地舒展了。

她的眼睛闭上了。

真正让我感到她生命终止的、她已离我而去永远不会再来的,既不是没有了呼吸,也不是心脏不再跳动,而是她那双不论何时何地、总在追随着我的、充满慈爱的目光,已经永远地关闭在她眼睑的后面,再也不会看着我了。我一想起她那对瞳仁已经扩散,再也不会转动的眼睛,我就毛发竦然,心痛欲裂。

我也不相信妈就再也不能看我,就在春天,妈还给我削苹果呢。我相信我能从无数个削好的苹果中,一眼就能认出她削的苹果,每一处换刀的地方,都有一个她才能削出的弧度,和她才能削出的长度,拙实敦厚;就在几个月前,妈还给我熬中药呢……我翻开她的眼睑,想要她再看我一眼。可是小阿姨说,那样妈就永远闭不上眼睛了。

妈,您真的可以安心地走了吗?其实您是不该瞑目的。

从火葬场回来后,我拿起妈昨天晚上洗澡时换下的内衣,衣服上还残留着妈的体味。我把脸深深地埋了进去。

我就那么抱着她的衣服,站在洗澡间里。可是妈的体味、气息也渐渐地消散了。

我一件件抚摸着她用过的东西;坐一坐她坐过的沙发;戴一戴她戴过的手表;穿一穿她穿过的衣裳……心里想,我永远地失去了她,我是再也看不见她了。其实,一个人在54岁的时候成为孤儿,要比在4岁的时候成为孤儿苦多了。

我收起妈用过的牙刷、牙膏。牙刷上还残留着妈没有冲洗净的牙膏。就在昨天,妈还用它们刷牙来着。

我收拾着妈的遗物,似乎收拾起她的一生。想着,一个人的一生就这样地结束了,结束在一筒所剩不多的牙膏和一柄还残留着牙膏的牙刷这里。不论她吃过什么样的千辛万苦,有着怎样曲折痛苦的一生。

我特意留下她过去做鞋的纸样,用报纸剪的,或用画报剪的。上面有她钉过的密麻的针脚。很多年我们买不起鞋,全靠母亲一针针、一线线地缝制;

也特意留下那些补了又补的衣服和袜子,每一块补丁都让我想起我们过去的日子。起先是妈在不停地缝补,渐渐地换成了我……我猛然一惊地想,我们原本可能会一代接着一代地补下去……

如今,我已一无所有。妈这一走,这个世界和我就一点关系也没有了。女儿已经独立,她不再需要我的庇护。在待人处事方面,我有时还得仰仗她的点拨,何况还很有出息。只有年迈的、不能自立的妈才是最需要我的。需要我为之劳累、为之争气、为之出息……如今这个最需要我的人已经远去。

真是万念俱灰,情缘已了。

现在我已知道,死是这样地近……

直到现在,我还不习惯一转身已经寻不见妈的身影,一回家已经不能先叫一声“妈”,一进家门已经没有妈颤巍巍地扶着门框在等我的生活。

看到报纸上不管是谁的讣告,我仍情不自禁地先看故人的享年,比一比妈的享年孰多孰少;有一次在和平里商场看到一位年轻的母亲为女儿购买被褥,我偷偷地滞留在那女孩的一旁,希望重温一下我像她一样小的时候,妈带我上街时的情景。多年来妈已不能带着我上街给我买一个什么,就是她活着也不能了。我也不再带着女儿上街给她买一个什么。我不但长大、并已渐入老境,女儿也已长大。每一个人都会渐渐地离开母亲的翅膀;

看到一位和妈年龄相仿、身体又很硬朗的老人,总想走上前去,问人家一句“您老人家的高寿?”心里不知问谁地问道:为什么人家还活着而妈却不在了?

听到有人叫“妈”,我仍然会驻足伫立,回味着我也能这样叫“妈”的时光,忍咽下我已然不能这样叫“妈”的悲凉;在商店里看见适合妈穿的衣服,还会情不自禁地张望很久,涌起给妈买一件的冲动;见到满大街出租的迷你“巴士”,就会埋怨地想,为什么这种车在妈去世后才泛滥起来,要是早就如此兴旺,妈就会享有很多的方便;每每见到女儿出息或出落得不同凡响的模样,一刹那间还会想:我要告诉妈,妈一定高兴得不得了。但在这一刹那过去,便知道其实已无人可以和我分享这份满足;我常常真切地感到,她就在我身边走来走去,好像我一回头就能看见她趴在我电脑桌旁的窗户上,对着前门大街的霓虹灯火说道:“真好看呐。”可我一伸出手去,却触摸不到一个实在的她;我也觉得随时就会听见她低低地叫我一声:“小洁!”可我旋即知道,小洁这个称呼跟着妈一起永远地从世界上消失了。谁还能再低低地叫一声我的小名呢?就是有人再叫我一声“小洁”,那也不是妈的呼唤了;谁还能来跟我一起念叨都五味俱全的往事……

我终于明白:爱人是可以更换的,而母亲却是惟一的。

人的一生其实是不断地失去他所爱的人的过程,而且是永远地失去。这是每个人必经的最大的伤痛。

在这样的变故后,我已非我。新的我将是怎样,也很难预测。妈,您一定不知道,您又创造了我的另一个生命。

我还有什么奢求吗?我等不及和妈来世的缘分,它也不能解脱我想念妈的苦情。我只求妈多给我托些梦,让我在梦里再对她说一次,妈,请您原谅我!

纵使我写尽所有的文字,我能写尽妈对我那报答不尽、也无法报答的爱吗?

我能写尽对她的歉疚吗?

我能写尽对她的思念吗?

妈,既然您终将弃我而去,您又何必送我到这世界上来走一遭,让我倍受与您别离的怆痛?

妈,您过去老说:“我不能死,我死了你怎么办呢?”

妈,现在,真的,我怎么办呢?

——节选自同名散文集《世界上最疼我的那个人去了》

橙柿互动·都市快报 记者 潘卓盈